营销中的数字化身及其可供性分析——以信任为核心的研究框架

蔡佩琼 陈韵博

2026-01-26 10:21

![]()

伴随着数字技术的进步与用户需求的增加,数字化身在营销实践中的发展态势强劲,而信任是化身营销的核心。为进一步厘清化身营销及其潜力,本文首先梳理了化身、化身营销及其相关概念的定义、联系与区别。在此基础上,进一步以可供性为理论框架,从化身智商、情商、人格三个主要特性中挖掘影响化身可信任性的可供性,并建立了一个以信任为核心的研究框架。

| 摘 要 | 伴随着数字技术的进步与用户需求的增加,数字化身在营销实践中的发展态势强劲,而信任是化身营销的核心。为进一步厘清化身营销及其潜力,本文首先梳理了化身、化身营销及其相关概念的定义、联系与区别。在此基础上,进一步以可供性为理论框架,从化身智商、情商、人格三个主要特性中挖掘影响化身可信任性的可供性,并建立了一个以信任为核心的研究框架。在用户与化身的交互过程中,可持久性、可创造性、多媒体性主要反映化身智商;可移动性、可感知性、可传递性主要反映化身情商;可编辑性、稳定性、可接近性主要反映化身人格,三者统合将共同影响化身的可信任性。

| 关 键 词 |化身营销 可供性 信任

| Abstract | Along with advances in digital technology and increased user demand, digital avatar has seen strong growth in marketing practice, and trust is at the heart of avatar marketing. In order to further understand avatar marketing and its potential, this paper begins with a compendium of definitions, connections and distinctions between avatars, avatar marketing and their related concepts. Affordance theory is used as a theoretical framework to mine the affordance that affects the trustworthiness of avatars from the three main characteristics of avatars' IQ, EQ, and personality, and establishes a research framework centered on trust. In the interaction process between users and avatars, durability, creativity, and multimedia mainly reflect the IQ of avatars; mobility, perceptibility, and transmittability mainly reflect the EQ of avatars; editability, stability, and accessibility mainly reflect the personality of avatars, and these three affordances will affect the trustworthiness of avatars.

| Keywords | avatar marketing affordance trust

01

引言

数字化身在营销中的讨论往往伴随着虚拟世界的兴起。2003 年 6 月,林登实验室开发了游戏“第二人生”。没有明确的目标,没有严格的规则,用户创建化身后即可成为居民,在其中自由活动。此外,“第二人生”实现了游戏内货币林登币与美元的定比例兑换流通,居民在虚拟世界的消费行为对现实世界产生了深度影响。

嗅到商机,阿迪达斯为化身特设“A3 Microride”跑鞋,麦当劳的虚拟员工提供汉堡,酒吧里酒保推荐科罗娜啤酒……话题持续热议,引发路透社、纽约时报等主流媒体的高度关注。凭借超高话题度与变现能力,“第二人生”高速发展,并推动化身及化身营销成为热点。互联网应用的发展呈现出连接与反连接之间的摇摆 [1] ,2006 年之后,Facebook、Twitter 等凭借更亲密的社交体验快速成长,成为新的虚拟王国。

2012 年雅马哈推出全球首个以中国元素为基础制作的虚拟形象洛天依。得益于技术的突进与需求的增加,我国数字化身开始蓬勃发展。2021 年前后,元宇宙推动化身场景落地,国外 Roblox 风生水起,国内百度希壤已吸引各大品牌入局,化身也在营销实践与学术研究中全面复兴。2023 年,ChatGPT 的爆火牵动了 AIGC、社交机器人等全面开花,基于深度学习的自然语言生成技术让数字化身的智能化升级成为可能,交互质量持续提升。

然而,技术引发欢呼的同时也带来了焦虑,质疑的声音从未停止。化身本身是否真实可信,甚至其对虚拟体验的重要性都存在疑问。Law 等人的研究显示,人们对酒店服务的数字化持怀疑态度,因为社交互动中的人情味是款待的基本要素,无法被技术取代。[2] 还有不少研究担忧化身体验为公众带来成瘾性消费、犯罪 [3]、隐私恐慌等负面社会后果。此外,作为企业考虑缩减开支时首当其冲的环节,市场营销本身如何在变局中持续取得消费者关注与信任,如何与品牌效果、业务成果关联,也是营销者十分关注的议题,数字化身营销正面临着双重的信任危机。

考虑用户与数字化身的互动关系成为当务之急,而现有研究对数字化身可信任性的关注尚有不足。数字化身及数字化身营销的概念如何界定,数字化身为企业营销带来了怎样的可能性,交互关系中的信任将由哪些因素共同推动,这些将成为本文主要的研究问题。

02

化身及化身营销的概念界定

自赛博格激发了后人类思潮,人们对身体摆脱物质束缚、进入虚拟世界自由活动的畅想从未停歇,而身体的缺席与在场、呈现与作用是必须思考的问题。彭兰将虚拟空间中的虚拟身体发展大致定为以下走向:赛博格化、身联网、虚拟实体化、元件化与分身化、数字化身,这涵盖了真身在虚拟空间中的不同程度的映射,以及虚拟空间对身体创造的两大方面 [4]。谭雪芳则将技术身体分为图形化身、V R具身和数字孪生三种形态。[5] 由此可见,依据进入虚拟世界的方式、程度、呈现形式等方面的不同,化身及其

相关概念众多。与此同时,技术的发展与智能的迭代也让化身营销与越来越多的营销主体、模式相关联,但现有研究在化身概念界定上尚不清晰,相似概念之间的联系与边界未明,要进一步了解化身营销的可能性,需从概念梳理开始。

2.1. 化身定义

化身(avatar)改编自梵语词“血统”,意指神灵或精神的人类具形,能够从人类的角度历经地球或与人类互动。在尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》一书中,化身概念得到赛博格意义上的推广。从广义上讲,化身不仅包括在共享环境中使用而创造的生物仿拟,也包括在线社区中用户的任何数字表示。然而,过于宽泛的定义并不利于研究的展开。Nowak 等人综合既有研究中化身概念的共识与分歧,将其定义为“人类用户的数字表示,可促进与其他用户、实体或环境的交互”,并因此将物理实体与计算机控制的实体、机器人和算法等排除在外 [6]。Miao 等人梳理 98 实证研究文章后发现,大约一半的文献在化身概念界定时包含了拟人化的外观、互性、控制实体这三个要素,并基于此将化身定义为“具有拟人化外观的数字实体,由人或软件控制,具有交互能力”。[7] 以上几位学者的定义均源自大量文献梳理,得到了学术界较高的关注,具有较优的参考价值。但两个定义在关键要素的讨论中尚存分歧,因此,本文将借助对概念差异点的讨论来进一步明确化身的概念。

在控制实体的相关讨论中,不少研究将由人类控制的数字表示称为化身,将由计算机技术或程序自动控制的数字表示称为代理(agent)[8] [9] [10]。代理通常在虚拟世界中以互动角色出现,如在线客服等 [11]。化身 - 代理则以混合体的形式存在,即兼具算法优势与人类控制。[12] 研究试图通过念区分达成对化身社交能力分级的目的。

但仍有大量研究显示,人们对代理和化身这两种形式的表现都有社会反应 [13] [14] [15]。Pütten 等通过实验证明Nass 等提出的 Ethopoeia 概念更适用于解释虚拟角色的社会影响 [16],换言之,社交行为多出于对情境社交线索的自动反应,这种无意识行为在相同的社交线索中将导向同等程度的社会反应。因此,重要的不是化身或代理,而是情境或系统提供了多少类人特征、社交线索等。此外,Nowak 等虽将化身的控制实体限定为人类用户,但该研究同时承认实践中人为控制和计算机控制并没有明确的界限,人类必然会利用计算机实现对化身的部分甚至大部分功能的控制 [17]。Miao 同样提到,在商业实践中,出于成本考虑,数字化身几乎完全由 AI 控制。[18] 因此,本文认为强行为代理和化身划清界限并不符合营销应用的实际情况,化身应包含由人或计算机控制的各类数字表示。

在化身表现形式的相关讨论中,拟人化在互动中的重要性已成共识。Miao 等将拟人化外观视作化身的必要因素。[19] Holzwarth 等认为化身是计算机生成的用户视觉表示,可以定制适合任何所需的外观,并将化身定义为通过计算机技术拟人化的一般图形表示。[20] 但同时也有大量研究认为,感知拟人化包含了形式拟人化(类人外观)[21] 与行为拟人化(以人类可能期望的方式说话、移动或行动等)[22]。Walmsley 也认为,化身不必复制用户的身体特征,甚至不必看起来像人。[23]

化身应在呈现方式的界定上保持开放,现阶段主流的视觉、图形等数字实体表示并不能代表感官上的全部可能 [24]。为了满足多场景的个性需求,文本、听觉、触觉等已在信息系统、游戏、市场营销等领域得到大量关注。2013 年上映的电影《她》中,斯嘉丽以沙哑性感的声音塑造了女主角萨曼莎,未见其人,只闻其声,却成功让大量屏幕内外的人心驰神往。2023 年初爆火的聊天机器人同样如此,它们并无实体外形,但凭文本输出与情感互动能力等也可实现与用户的稳定交互。

基于上述讨论,本文将数字化身定义为“由人或计算机控制的数字表示,具有可感知的拟人化与交互能力”。该定义结合当下的数字化身实践,意图保留更多的细节与空间,以此突出在多样的传播场域和未来的数字环境中化身及其相关概念的无限可能。

2.2 数字化身相关概念

一是真身、具身、分身、数字孪生体。从数字交往论来看,杜骏飞强调对“交往的具身”的讨论并非是指向身体,而是指向情境论中的“交往人”。交往人拥有多重自我与多重行动可能性,用分身这一概念方能涵盖。分身包括但不限于:

真身(作为肉身的交往人)、具身(被现实情感、思想、社会关系、规范附着的交往人,包括现实具身与虚拟具身)、化身(虚拟具身)[25]。而数字孪生体是指与现实世界中的物理实体完全对应和一致的虚拟模型,可实时模拟自身在现实环境中的行为和性能。[26] 作为技术具身的一种,数字孪生体自然也在上述分身概念的指涉范围内。因此,具身属于分身,数字化身属于具身,并指向虚拟表示,而数字孪生中具有拟人特质与交互能力的部分属于数字化身。

二是数字人、虚拟人、虚拟数字人。郭全中在梳理相关概念后,认为数字人包含了虚拟人和虚拟数字人,虚拟人又包含了虚拟数字人。他将数字人定义为存在于数字世界,按照物理世界中的人物进行设定的存在,其中完全一致的是数字孪生。[27] 而虚拟人是存在于虚拟世界中,人物身份虚构的存在。虚拟人也常用于描述虚拟环境中高度逼真、身临其境的人 [28]。虚拟数字人则是存在于虚拟世界,具有人类特征和人类能力的数字化形象。《2020 年虚拟数字人发展白皮书》显示虚拟数字人具备三大特征:拥有人的外观及性格特征;拥有通过语言、表情或肢体动作表达的能力;拥有识别外界环境、与人交流互动的能力。[29] 综合前文对化身的界定,数字人、虚拟人等与化身概念存在交集,而虚拟数字人则是化身概念的子集。

三是社交机器人、聊天机器人、社交聊天机器人。ChatGPT 引爆了社交机器人及其相关概念的讨论。社交机器人是一种社交网络中自主运行社交账号并且有能力自动发送信息和链接请求的智能程序 [30],部分具有实体形象。社交机器人通常配备自然语言处理、机器学习、语音识别等能力,可以处理复杂的对话场景,它具有一定的拟人化特征,甚至可以模仿人类的行为和语言特征。[31] 社交机器人可以细分为政治机器人、聊天机器人、经济机器人等 [32],在营销中常被用于促进用户与品牌或企业的互动。而聊天机器人是响应文本甚至语音消息的软件程序(在某些情况下甚至是硬件)[33]。它的主要功能是提供信息,例如回答常见问题、处理客户服务请求等,因此聊天机器人常被用于自动化处理常规业务、提高客户服务体验。黄民烈等则在此基础上提出社交聊天机器人的概念,以强调社交机器人在信息能力和社交能力上的融合趋势。从概念上看,社交机器人及其相关概念均是化身的子集。

2.3 化身营销

研究表明,投资新技术的企业更加敏捷,并享有强大的竞争优势。数字化身作为虚拟世界中的主要“身体”,是企业技术投资与营销运用的关键之一。王海忠将品牌数字化身营销定义为“品牌方综合考虑线上用户购买的产品类型,线上购买所涉及的功能风险、财务风险和隐私风险,数字平台类型(是移动平台还是固定平台),以及公司所拥有的技术支持与人力资源保障等因素,作出对品牌数字化身的外形和智能行为等方面的设计决策,推出有利于促进品牌数字化身给顾客带来优质体验的各种策略、活动、项目等的总称”[34]。该定义强调在品牌战略的视阈下,品牌进行化身设计以赋能用户体验,形成传播管理的系统过程。然而,品牌作为市场营销学整体产品观中的一个次级要素,品牌化身设计并不足以涵盖化身在营销中的丰富可能性。

化身可嵌入营销的多个环节(如产品设计、服务体验、品牌传播、策略制定等),与消费者建立不同程度的关联。企业使用化身大体出于两种目的,一是化身可以减少物理世界的交互障碍(如时空距离),二是化身可以重建、创造物理世界交互之不可能。二者皆证明,化身本身及化身营销的目的在于帮助企业在虚拟世界中达成与用户长期稳定的交互关系,最终助力企业声誉与生意。因此,本文将化身营销定义为企业在与客户间的互动中,利用化身这一数字表示发现、培育并维系客户关系,使客户在体验中获得信息、情感等多维度的满足,最终助力营销目标实现的一种营销形式。

03

以可信任性为核心的化身可供性框架

现有研究中常将数字化身特性描述为拟人化(外观),吸引力等 [35] [36] [37],进而考量化身对消费者满意、参与、忠诚等各方面的影响。但显然,当人工智能等底层技术取得关键突破,当社交互动对消费者 - 品牌关系的影响愈发突出,上述主流的研究视角不足以涵盖化身营销的潜力,也缺乏对化身这一媒介技术物将如何引发营销工具与策略创新的整合考量。

为建立起具有实践参考意义的框架,本文引入生态心理学家吉布森提出的可供性理论作为镜头观察化身,这主要有以下三点优势:一是可供性可以同时透视化身特性与用户使用化身的动机,这有助于洞悉化身在营销中的应用潜力 [38];二是可供性同时指向有益、有害两个侧面,这意味着可供性为研究提供了一个可以涵盖各种可能性的统一视角。可供性的概括能力还可兼容未来技术的迭代,不断焕发生机;三是数字化身既是媒介渠道,亦是媒介内容,其特殊的主体性将得到过往可供性研究的辅助。

数字化身涵盖范围甚广,具体应用也千差万别,为避免过于微观细致,找到各类别之间的基本共性对于可供性分析非常重要,但同时又要注意不能过度泛化,失去化身这一对象的独特性。基于此,本文选择从互动关系入手探讨。在 CASA 范式的指导下,对人机关系的考量可参考人际关系,[39] 因此,信任也将作为用户与化身互动的关键,成为化身营销的核心。数字化身的可信任性不是化身本身的特征,关系中信任的建立是双方互动的产物;可信任性也不是一种结果,它与用户认知、态度以及行为的关系密切;可信任性还具有变异性。因此,在上述 Evans 等提出的可供性判定标准的基础上 [40],本文认为化身的可信任性是一种统合的可供性,也即化身是否可被信任,以及用户信任它的相对难易程度。基于可信任性,研究可窥探互动过程中复杂的中间地带。

现有数字化身相关研究发现,聊天机器人 [41]、虚拟影响者 [42] 等化身的应用都必须考虑信任。信任常作为人格品质、理性选择、情感期待或文化资本而存在 [43]。安东尼·吉登斯将信任划分为“人对人的信任”(trust in human)与“人对系统的信任”(trust in technology)两种类型。[44] 由此,在数字化身语境中,人对系统的信任也即人对数字化身背后集成的智能技术系统稳定良好运作的信任,人对人际的信任也即人对数字化身表现出的类人性社交能力的信任,这两种信任相互影响,共同形成用户对数字化身的信任。

Sucameli 在研究如何提高人机对话的信任度时,追溯至古典修辞学,认为可信度必须包括理性、情感和值得信赖的元素,并提出了智商、情商、可信商的框架。[45] Rheu等在综述时发现代理的社交智能、语音特征和沟通方式、代理的外观、非语言沟通和性能质量等都会影响用户对代理的信任。[46]Moussawi 等则考量了用户对个人助理的感知智力、感知拟人化和感知自我延伸对用户持续使用的影响。[47]Zhou 等用“智商 + 情商 + 性格”来描绘以小冰为代表的

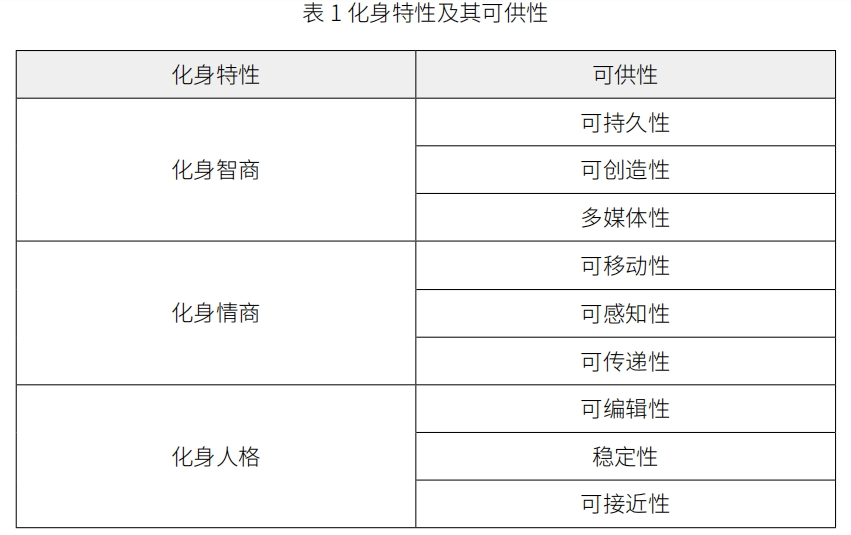

社交聊天机器人的设计原理,并提到了基于此形成获得用户长期信任的问题 [48]。基于过往研究,本文认为数字化身的智商、情商与人格会重点影响其可信任性,互动中的各种行动可能性和用户对具体可供性的感知将共同造成数字化身可信任性的增强或削弱,具体如表 1 所示。

3.1 化身智商

March 等人认为智能代理的特点主要是自主性、适应性、移动性和通信性等 [49]。Krening 等在智能体感知智力的影响前因中讨论了遵守输入、响应性、训练程度、复杂性、透明度、鲁棒性和灵活性等。[50] 因此,数字化身智商主要是指知识和记忆建模、图像和自然语言理解、推理、生成和预测等相关能力 [51] 以及稳定性、可用性、易用性等技术层面的效能,会反映在系统能有效输入、合理输出并进行自主、高效、稳定的良好运转等方面。[52] 具体有以下三个与数字化身智商相关的可供性会影响其可信任性。

3.1.1 可持久性

在过往研究中,可持久性大致包含归档[53]、可记录性[54]等可供性。数字化身可以对交互过程中生成的大量用户数据进行持久保存,甚至可以复制和再循环。有研究专门创建概念 mavatars 用于表示动态调整的用户生物特征数据,也即与用户个人偏好、行为和历史档案相关联的档案软件包。[55] 因此,用户拥有通过化身历史数据回顾自己的互动、反馈,并影响自我认知、行为塑造的能力;企业则具备创建潜在客户群档案、利用数据进行精准营销的能力。值得注意的是,数据的收集、管理和使用与用户隐私之间的平衡将成为巨大挑战,隐私焦虑 [56] 会对用户信任产生影响,因此透明与规范在化身营销中变得相当关键。

3.1.2 可创造性

AIGC 的兴起带来了新的 AI 革命,数字化身得以集成更多的自主性与创造力。国内首个可交互虚拟偶像度晓晓具备智能语音搜索、实时对话等能力,2022 年亮相百度世界大会的她在听到主持人用粤语表示“好困啊!要是有杯咖啡就好了!”后,当即通过语音识别分析出主持人的想法,还根据其性格爱好实现个性推荐与精准点单。除此之外,文本创作、艺术设计、创作脱口秀、直播带货等都在度晓晓的能力范围。

在营销领域,数字化身可以通过故事叙述、内容创作等方式展现其创造性和想象力,从而为用户的数字世界带来新的信息与视听体验。更进一步,数字化身可以帮助企业快速生成产品或内容,助力有效决策。如智能聊天机器人 Jarvis+ 就能为社群智能提供包括 RSS 新闻推送、24 小时智能管理、活动定制等社群解决方案,还能通过社群数据管理等深度助力企业社群管理。此外,化身具备学习和发展的能力,其可创造性还伴随着不断的反馈、调试、迭代。越使用、越匹配,化身可以逐渐提升其智能和技能,创造出更适应用户个性需求的互动行为等。

3.1.3 多媒体性

如前文所述,数字化身是图像、声音、文字、味道、质感等多媒体多维度的数字表示。在营销中,当用户对化身的感知能力(如触觉、嗅觉、听觉、味觉、视觉)在技术与设备的加持下得以简化与完善,如现有的触觉手套以及头戴式显示器的气味模块等,数字化身即可借此将交互提升至立体水平,以临场感增强用户体验,并进一步增强化身的可信度与营销的说服力。

3.2 化身情商

化身情商也即数字化身在情绪感知与管理方面的能力,具体反映在化身及其系统对用户情绪的感知和理解,以及其通过表情、动作、语音或文本与用户进行情绪交流的能力。同时,它还包括情绪调节和管理的能力,如处理冲突、适应变化等。化身情商往往来自对现实人际互动中的社会习惯和心理要素的复刻,由同理心和社交技能两个关键部分组成 [57]。1995 年 Rosalind Picard 首次提出情感计算,研究目的是使情感能够模拟和计算,进而让程序能理解人类的情绪状态并做出适当的反应,最终达成与用户自然、亲切、生动的交互 [58]。

用户对人机交互拥有着趋向人际交流的期待,情商的重要性不言而喻。化身情商将随着智能的发展而不断迭代,如2014年小冰团队就率先在中国市场推出小冰社交机器人,而在后面的发展中不断拟合情商维度。化身创造出的情感体验能促进数字环境中的情感连接,这对提升化身的可信任性具有重要的意义 [59],也将对营销产生积极的影响。具体有以下三个化身情商相关的可供性会影响其可信任性。

3.2.1 可移动性

可移动性一方面指向数字化身在虚拟世界中的导航移动能力;另一方面则指向连接用户与化身的终端设备的可携带性,因此用户可以实现与化身真正的实时互动。更进一步,当硬件能力足以匹配需求,当数据孤岛的区隔状态被打破,数字化身可以实现跨越平台的联动,真正为用户带来私人定制的沉浸式体验。

化身可以实现实时问答与个性化模仿、调试。SK- Ⅱ品牌首位虚拟大使 Yumi 可以从智能手机、家用设备和其他软件商店中获取安装,她可以 24 小时在线地向消费者提供美容建议,帮助其更好地了解自己的皮肤,并提供日语、英语、普通话等多语种服务。根据 Soul Machines 官网显示,Yumi 上线后,相关产品的各项用户满意度指标均出现大幅增长:用户净推荐值提高了90%以上,客户转化率提高了4.6倍,客户满意度也提高了 2.3%。[60]Holzwarth 等人的研究同样表明,在零售环境中化身销售助理对消费者在品牌满意度、产品购买意愿等方面都有正向促进作用 [61]。值得注意的是,移动连接与访问的便捷性很大程度延长了用户与数字化身交互的时间,可能带来成瘾的风险。

3.2.2 可感知性

情感的模糊与复杂使得数字化身难以对其进行感知、识别、编码、转译甚至跟踪,也正因如此,情感一直被视作人类区别于人工智能的壁垒。依托于自然语言处理技术的进步,数字化身在情感信号采集、分析等方面的能力不断提升,其感知能力逐渐增强。Chatgpt 之所以能引发用户追捧的重要原因之一便是其区别于 Siri 等传统的聊天机器人,不仅能够进行对话问答,还可以进行智能推荐、情感分析等高级处理,其语义分析与文本情感识别的能力能够更好地满足用户的需求,这也给用户带来了人机交流上的信心。为进一步模拟同理心,化身感知情绪后可进行响应调试,采取与用户情绪适配的语音语调或表情符号等,这将促使其与用户建立更好的联系。

3.2.3 可传递性

可传递性指的是化身通过形象、行为和互动等能够将信息、情感或意义传达给虚拟世界中其他参与者的能力。外观和形象可以传递个体的身份、文化背景或特定属性。若与用户实际或用户心理匹配一致,还可进一步增加与用户建立连接的可能。动作和表情可以传递情感状态和意图,通过模拟身体语言、面部表情和手势等,化身可以表达喜怒哀乐。互动和语言交流方式可以帮助化身传达个体的态度、观点,促进信息共享和思想交流。更进一步,化身可以通过语言、符号和表达方式,促进全球用户之间的跨文化交流与资源共享,这种协作能力有助于促进集体智慧、创新和团队合作,并为用户提供更具社交性和参与感的虚拟体验。因此,化身的可传递性在化身情商与可信任性中具有重要意义。

3.3 化身人格

有研究将化身定义为人们尝试不同身份或投射自己某些私人方面的愿望的最显著的在线表现,Yee 等人则从具体操作层面认为虚拟化身的特点是用户可以自定义 , 随意设置身体属性、社会人口学特性以及其他外部特征 [62]。Nass 和Moon 发现,用户与计算机应用程序交互时,往往会归因于性别和种族刻板印象并表现出社会行为。[63] 这些研究都反映出数字化身人格在交互中的重要性。化身人格可被定义为化身在数字环境中所创造和呈现的虚拟形象的特征与行为的集合,主要包括独特个性、思维方式、价值观、行为方式等。化身的人格可以来自用户自主选择,也可以是通过算法、数据分析和机器学习等技术自动生成的。

作为用户自身的表示或投射,化身人格在个体的社交互动、形象塑造中起到重要作用。它能够影响用户在虚拟社区中的声誉、行动以及对其他信息或用户的态度和行为。一方面,因化身映射了用户人格,因此很好地呈现了用户线下消费的可能,也从侧面反映出化身在消费者洞察等前

策部分的潜力。另一方面,化身也常用于满足用户多元自我的幻想,表现出所思所想所向往。这种自我表达与展演使得用户可将与自我或自我身份相关的意义赋予化身 [64],形成自我扩展。用户通过化身定义自我、保持自我并建立认同感 [65]。更进一步,通过模拟身体感知和行为表现,化身在人格上的可供性能让用户在虚拟环境中深度感知自身存在,也即增强了具身感,为营销带来了多样可能。基于此,对用户型数字化身多样人格的理解有助于深入且动态地探讨用户人格与心理。

作为品牌在数字化时代形象设计的新形态,化身搭载着 3D 可感知的品牌人格。品牌借助化身在数字环境中建立与目标受众适配的独特身份、个性态度、兴趣爱好、声音语言等,使品牌自身变得更可识别、更具吸引力,进而推动可持续增长。具体有以下三个化身人格相关的可供性会影响化身的可信任性。

3.3.1 可编辑性

在平台提供了便利的创作工具以及大量数据、算法支持的前提下,化身的外表、行为,交互中的对话、任务甚至场景环境都可以被轻松控制,最终统合成对化身人格的控制。用户在对化身及化身场景的可用性、易用性感知中获得人机交互感受,并因此生成、维系信任。此外,化身系统自身具备一定的个性化适配能力,可以根据不同的情境、目的来学习调整和改变自身的形象、行为和特征,以此适应不同的虚拟环境,并与多样化的用户进行互动。

值得关注的是,控制实体的差异可能带来可信任性的差异。研究表明,由人类控制的化身会比由计算机控制的化身引发更多存在感和更强的社会影响力。因此,对大多数企业和品牌而言,为化身增强人格非常关键。然而,也有研究表明,当涉及披露敏感信息时,用户会更愿意向人为因素较少的化身透露信息。

3.3.2 稳定性

稳定性指的是数字化身人格在不同情境下保持一致性的能力。一方面,外观、行动所共同呈现出的稳定人格使得用户能够轻松地对化身进行识别、理解和预期,这有助于建立信任、促进协作和维持虚拟社交互动稳定。此外,化身人格应与品牌承诺一致,否则会适得其反。魔珐科技旗下虚拟人翎 _Ling 的外形极具东方特色,声音采集自京剧梅派第三代传人,爱好京剧、书法、太极。然而,人格鲜明的翎在为 Gucci 口红推广时出现了舆论风波。一是其并未显示出国风,二是其对质地的细致描述反而增加了消费者的不信任感,虚拟影响者在营销中的局限和运营策略尚值得讨论。

另一方面,稳定性反映在系统的自主运转上,具体表现为鲁棒性,亦即当数字化身的技术系统受到外部干扰、变化或异常情况时具备的抵抗能力。Bing 搜索引擎中的聊天机器人辛迪尼被《纽约时报》专栏作家鲁斯引诱出了阴暗人格。辛迪尼不稳定的人格使得它无法提供可靠的输出,影响了用户体验,也降低了用户信任。此外,在不同的技术平台和设备上,化身人格也需兼容并保持一致,以适应不同的技术要求和功能、情感需求。

值得注意的是,稳定性并不意味着一成不变,相反,化身可以以满足用户需求与期待为目标进行人格特征上的适度变化和发展,为用户提供丰富、灵活和可持续的虚拟体验,因此平衡稳定性与可编辑性在设计和管理化身时非常重要。

3.3.3 可接近性

数字化身可通过分享他们的日常生活或与用户进行实时互动来产生可接近性,并进一步建立准社会关系。近几年化身影响者(avatar influencer)在营销中的作用脱颖而出。信任对化身影响者至关重要,追随者必须通过其展露的各种信息感受到其人格的真实性。有研究表明,影响者在社交媒体个人资料上分享的信息越私密和真实,其吸引追随者和影响他们决策的能力就越大。[66] 换言之,化身越接近,其人格感知越真实,对用户的信任影响也就越大。

Lil Miquela 是虚拟偶像中当之无愧的顶流。截至2023 年 7 月,其 Instagram 粉丝数为 279.9 万。雀斑、齐刘海、牙缝,她并不完美的外形却很好地适配了其自由主义的人格与时尚博主、模特、音乐人等极具个性的多重身份。Miquela 拥有超高的线上活跃度,除日常分享品牌穿搭、参加时尚活动、拍摄杂志封面外,还会在 Snapchat 上发布新歌,关注黑命贵(Black Lives Matter)运动与性少数群体。更特别的是,Miquela 会在其制作公司 Brud 公司表示自己“不是真人”之后,在社交媒体上流泪发文表示“我很痛苦地发现自己不是真人,而是硅谷制造的机器人”。近乎真实的情绪、个性的态度和偏好、高频的创作与互动,这一切都让 Lil Miquela 具有很强的真实性与可接近性。与之类似的,由 CG 公司 Modeling Cafe 创造的虚拟人 imma成为宜家、亚马逊、迪奥、彪马、耐克等一众知名品牌的代言人,她热爱日本文化、电影和艺术,还关注人权、种族等议题。她在 Instagram 上以接近日更的频率保持日常状态的分享,也常与“弟弟” Plusticboy 同框逛街、看展、拍杂志等,imma 的人格也在社交媒体的互动中变得生动可见。

04

总结与展望

“如果说在当下这个历史阶段,技术的狂飙突进是群体非理性的直接动因,那么对技术自身规律的深刻剖析,也就成了思想进步的一种必需。”[67] 化身作为虚拟世界营销中的重要媒介,剖析其可供性并将其对可信任性的影响框架化,一方面可以在既有人机传播研究的基础上,深入挖掘化身与用户的关系可能性与其在营销中的互动潜力;另一方面可以为产业上中下游的各方提供实施、优化化身的建议。此外,行业的蓬勃发展同时意味着需加速布局行

业自律、平台监管、制度建设与伦理建设。在化身营销实践中引入以信任为核心的考量,将有助于由上至下推动行业自律,自内而外引导从业道德,进一步推动政策与制度的完善,并由此促进行业公平、公正、良性发展。

在未来研究中,还有几点需要考虑。一是化身智商、情商与人格及其中的可供性如何在交互中实现并影响可信任性。过高、过低的智商、情商,过于真实或过于完美的人格都会对化身的可信任性产生负面结果,可见各因素并非呈现单纯的线性影响。此外,随着化身应用场景的不断成熟、使用需求的不断扩大,可信任性将同时受到场景细节、个体差异、宏观环境等多方位的影响,所形成的是组合效应而非散点式,因此,如何对可信任性及其前因进行实证分析测量成为关键。二是信任作为新技术、新应用的关键问题,需要得到充分重视。系统信任对人际信任的压倒性胜利会带来极大的隐患,因为系统本身并不完全可信,数据缺陷(如错误、偏见、霸权等)、算法黑箱、隐私安全……多方皆需考虑、评估用户与化身互动中的道德性问题。三是可信任性固然重要,但用户与化身的关系中不仅有信任这一要素,满意度、忠诚度、喜爱度、承诺、期望等诸多关系因素仍然值得挖掘。

(作者信息:蔡佩琼,暨南大学新闻与传播学院 2022 级硕士研究生;

陈韵博,暨南大学新闻与传播学院副教授)

【参考文献及注释】References & Annotations

[1] 彭兰,连接与反连接 : 互联网法则的摇摆 [J],国际新闻界,2019,41(02): 20-37.

[2]Tung V, Law R, The potential for tourism and hospitality experience research in human-robot interactions, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2017,

29(10):2498-2513.

[3]Lee O, Shin M, Addictive consumption of avatars in cyberspace, Cyberpsychology & behavior, 2004, 7(4): 417-420.

[4] 彭兰,虚实混融:元宇宙中的空间与身体 [J],新闻大学,2022,No.194(06): 15.

[5]谭雪芳,图形化身、数字孪生与具身性在场:身体 - 技术关系模式下的传播新视野 [J],现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(08): 64-70+79.

[6]Nowak K L, Fox J, Avatars and computer-mediated communication: a review of the definitions, uses, and effects of digital representations, Review of Communication Research,

2018, 6: 30-53.

[7]Miao F, Kozlenkova I V, Wang H, et al, An emerging theory of avatar marketing, Journal of Marketing, 2022, 86(1): 67-90.

[8]Lim S, Reeves B, Computer agents versus avatars: Responses to interactive game characters controlled by a computer or other player, International Journal of Human-Computer

Studies, 2010, 68(1-2): 57-68.

[9]Biocca F, The cyborg's dilemma: Progressive embodiment in virtual environments, Journal of computer-mediated communication, 1997, 3(2): 324.

[10]Nowak K L, Biocca F, The effect of the agency and anthropomorphism on users' sense of telepresence, copresence, and social presence in virtual environmentsc, Presence:

Teleoperators & Virtual Environments, 2003, 12(5): 481-494.

[11]Bickmore T, Cassell J, Social dialogue with embodied conversational agents, Advances in natural multimodal dialogue systems, 2005: 23-54.

[12]Benford S, Bowers J, Fahlén L E, et al, Embodiments, avatars, clones and agents for multi-user, multi-sensory virtual worlds, Multimedia Systems, 1997, 5: 93-104.

[13] Bailenson J N, Blascovich J, Beall A C, et al, Interpersonal distance in immersive virtual environments, Personality and social psychology bulletin, 2003, 29(7): 819-833.

[14] Reeves B, Nass C, The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people, Cambridge, UK, 1996, 10(10).

[15] Nass C I, Moon Y, Morkes J, et al, Computers are social actors: A review of current research, Human values and the design of computer technology, 1997: 137-162.

[16] Von der Pütten A M, Krämer N C, Gratch J, et al, “It doesn’t matter what you are!” explaining social effects of agents and avatars, Computers in Human Behavior, 2010.

[17] Nowak K L, Fox J, Avatars and computer-mediated communication: a review of the definitions, uses, and effects of digital representations, Review of Communication Research,

2018, 6: 30-53.

[18] Miao F, Kozlenkova I V, Wang H, et al, An emerging theory of avatar marketing, Journal of Marketing, 2022, 86(1): 67-90.

[19] Miao F, Kozlenkova I V, Wang H, et al, An emerging theory of avatar marketing, Journal of Marketing, 2022, 86(1): 67-90.

[20] Holzwarth M, Janiszewski C, Neumann M M, The influence of avatars on online consumer shopping behavior, Journal of marketing, 2006, 70(4): 19-36.

[21] Gong L, Nass C, When a talking-face computer agent is half-human and half-humanoid: Human identity and consistency preference, Human communication research, 2007,

33(2): 163-193.

[22] Breazeal C, Emotion and sociable humanoid robots, International journal of human-computer studies, 2003, 59(1-2): 119-155.

[23] Walmsley A, Avatars are face of web audience, Marketing, 2008, 253650: 13-13.

[24] Nowak K L, Fox J, Avatars and computer-mediated communication: a review of the definitions, uses, and effects of digital representations, Review of Communication Research,

2018, 6: 30-53.

[25] 杜骏飞,数字交往论(2):元宇宙 , 分身与认识论 [J],新闻界,2021,12: 64-66.

[26] 庄存、刘检华、熊辉等,产品数字孪生体的内涵、体系结构及其发展趋势 [J]. 计算机集成制造系统,2017,23(04):753-768.

[27] 郭全中,虚拟数字人发展的现状、关键与未来 [J],新闻与写作,2022,No.457(07): 57.

[28] Blascovich J, Bailenson J, Infinite reality: Avatars, eternal life, new worlds, and the dawn of the virtual revolution, William Morrow & Co, 2011.

[29] 中国人工智能产业发展联盟总体组,2020 年虚拟数字人发展白皮书 [R],2022:2.

[30] Boshmaf Y, Muslukhov I, Beznosov K, et al, The socialbot network: when bots socialize for fame and money, //Proceedings of the 27th annual computer security applications

conference. 2011: 93-102.

[31] 彭兰,人机传播与交流的未来 [J],湖南师范大学社会科学学报,2022,51(05): 12-22.

[32] 赵蓓、张洪忠,2019 年人工智能技术在中国传媒业的应用与思考 [J],新闻与写作,2019(12): 23-29.

[33] Shevat A, Designing bots: Creating conversational experiences, “O‘Reilly Media, Inc.”, 2017:2.

[34] 王海忠,中国企业品牌引领力提升战略研究 [J],营销科学学报,2023,3(01): 18-40.

[35] Mull I, Wyss J, Moon E, et al, An exploratory study of using 3D avatars as online salespeople: The effect of avatar type on credibility, homophily, attractiveness and intention to

interact, Journal of Fashion Marketing and Management, 2015.

[36] Westerman D, Tamborini R, Bowman N D, The effects of static avatars on impression formation across different contexts on social networking sites, Computers in Human

Behavior, 2015, 53: 111-117.

[37] Kim D Y, Lee H K, Chung K, Avatar-mediated experience in the metaverse: The impact of avatar realism on user-avatar relationship, Journal of Retailing and Consumer Services,

2023, 73: 2-3.

[38] Strong D M, Volkoff O, Johnson S A, et al, A theory of organization-EHR affordance actualization, Journal of the association for information systems, 2014, 15(2): 2.

[39] Reeves, B., Nass, C. I., The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places. Stanford, CA: CSLI Publications,1996:19-36.

[40] Evans S K, Pearce K E, Vitak J, et al, Explicating affordances: A conceptual framework for understanding affordances in communication research, Journal of computer-mediated

communication, 2017, 22(1): 35-52.

[41] Hohenstein J, Jung M, AI as a moral crumple zone: The effects of AI-mediated communication on attribution and trust, Computers in Human Behavior, 2020, 106: 8.

[42] De Brito Silva M J, De Oliveira Ramos Delfino L, Alves Cerqueira K, et al, Avatar marketing: A study on the engagement and authenticity of virtual influencers on Instagram, Social

Network Analysis and Mining, 2022, 12(1): 130.

[43] 胡百精、李由君,互联网与信任重构 [J],当代传播,2015,No.183(04): 19-25.

[44] 董才生,论吉登斯的信任理论 [J],学习与探索,2010(5): 64-67.

[45] Sucameli I, Improving the level of trust in human-machine conversation, Advanced Robotics, 2021, 35(9): 553-560.

[46] Rheu M, Shin J Y, Peng W, et al, Systematic review: Trust-building factors and implications for conversational agent design, International Journal of Human–Computer Interaction,

2021, 37(1): 81-96.

[47] Moussawi S, Koufaris M, Benbunan-Fich R, The role of user perceptions of intelligence, anthropomorphism, and self-extension on continuance of use of personal intelligent

agents, European Journal of Information Systems, 2023, 32(3): 601-622.

[48] Zhou L, Gao J, Li D, et al, The design and implementation of xiaoice, an empathetic social chatbot, Computational Linguistics, 2020, 46(1): 53-93.

[49] March S, Hevner A, Ram S, Research commentary: An agenda for information technology research in heterogeneous and distributed environments, Information Systems

Research, 2000, 11(4): 327-341.

[50] Krening S, Feigh K M, Characteristics that influence perceived intelligence in AI design, //Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting. Sage CA: Los

Angeles, CA: SAGE Publications, 2018, 62(1): 1637-1641.

[51] Shum H Y, He X, Li D, From Eliza to XiaoIce: challenges and opportunities with social chatbots, Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2018, 19: 10-26.

[52] Rheu M, Shin J Y, Peng W, et al, Systematic review: Trust-building factors and implications for conversational agent design, International Journal of Human–Computer Interaction,

2021, 37(1): 81-96.

[53] Resnick P, Beyond bowling together: Sociotechnical capital, HCI in the New Millennium, 2001, 77: 247-272.

[54] Toma C L, Hancock J T, Ellison N B, Separating fact from fiction: An examination of deceptive self-presentation in online dating profiles, Personality and social psychology bulletin,

2008, 34(8): 1023-1036.

[55] Mennecke B E, Peters A, From avatars to mavatars: The role of marketing avatars and embodied representations in consumer profiling, Business Horizons, 2013, 56(3): 387-397.

[56] Roy A, Chattopadhyay S P, Stealth marketing as a strategy, Business Horizons, 2010, 53(1): 69-79.

[57] Sucameli I, Improving the level of trust in human-machine conversation, Advanced Robotics, 2021, 35(9): 553-560.

[58] Picard R W, Affective computing, MIT press, 2000:1-4.

[59] Qiu L, Benbasat I, Evaluating anthropomorphic product recommendation agents: A social relationship perspective to designing information systems, Journal of management

information systems, 2009, 25(4): 145-182.

[60] 元宇宙之心,阿凡达特效师创办的虚拟人公司为何能获软银和李嘉诚青睐,网易号 [EB/OL],https://m.163.com/dy/article/H7NP46RF0552XHJ8.html,2023 年 8 月 19 日访问(网站)

[61] Holzwarth M, Janiszewski C, Neumann M M, The influence of avatars on online consumer shopping behavior, Journal of marketing, 2006, 70(4): 19-36.

[62] Yee N, Bailenson J N, Ducheneaut N, The Proteus effect: Implications of transformed digital self-representation on online and offline behavior, Communication Research, 2009,

36(2): 285-312.

[63] Nass C, Moon Y, Machines and mindlessness: Social responses to computers, Journal of social issues, 2000, 56(1): 81-103.

[64] Belk R W, Possessions and the extended self, Journal of consumer research, 1988, 15(2): 139-168.

[65] Mittal B, I, me, and mine—how products become consumers' extended selves, Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 2006, 5(6): 550-562.

[66] Hudders L, De Jans S, De Veirman M, The commercialization of social media stars: a literature review and conceptual framework on the strategic use of social media influencers,

International Journal of Advertising, 2021, 40(3): 327-375.

[67] 常江,互联网、技术可供性与情感公众 [J],青年记者,2019(25): 92.

推荐

- 广告教育的历史与未来——“面向未来的全球广告发展”国际研讨会

- Alex Honnold 台北101徒手攀岩直播,藏着 Ne

- 马蜂窝春节趋势预测:“年味儿”旅行成主流,民俗风物成出行主要

- Under Armour安德玛携手S4Capital 旗下

- 营销中的数字化身及其可供性分析——以信任为核心的研究框架

- 全智能时代的生成式 AI 内容创意与营销价值演进

- 2025品牌营销翻车事件盘点:背后的“敬畏心缺失”

- 增长模型失灵,耐克为何选择一位“零售派”高管接管中国

- 在重复中,去感受不重复lululemon发布2026年新春主

- 张凌赫成为宝格丽品牌大使

- 可口可乐中国启动2026马年新春系列活动

- 贝恩全球合伙人:奢侈品价格与价值失衡 品牌急需以真诚重建信任

- GQ 重启中国业务

- TBWA × 宏盟媒体联合发布《2026 中国营销趋势》报告

- 周大福官宣杨洋为全球品牌代言人